原文投書刊載於天下獨立評論,原始連結請見此

師大女足強迫抽血換學分事件引發輿論強烈譴責,讓社會大眾看見在權力關係不對等下,強迫同意對受試者的傷害,以及缺乏透明問責的研究互動如何侵蝕受試者的信賴。

但你或許不知道,台灣健保資料庫的全民就醫資料,與衛福部資料科學中心包含家暴受者者資料等在內的社福資料,其實也長年在未經當事人同意下,提供第三方研究利用。研究者甚至可申請將敏感的醫療社福資料與其他個資串聯。為了符合憲法法庭111年憲判字第13號判決的誡命,政府本有透過修法或立法改善前述歪風的機會,然而目前衛福部所提出的草案,卻只想將陳年陋習合法化。

「退出權」是最後防線

8月12日修法大限,源於111年憲判字第13號判決,憲法法庭要求政府在3年內完成修法,建立個資保護的獨立監督機制、健保資料利用的規範、停止利用權的行使。

「停止利用權」俗稱「退出權」,指個資主體於資料被蒐用後,仍可要求利用者不要繼續繼續使用自己資料的事後控制權。在同意權已完全受衛福部限制的健保資料庫案中,公民團體耗費10年,才在憲法判決中爭取到這條最後防線:衛福部不讓病人事前同意,好歹現在讓患者可以事後控制自己的資料吧!

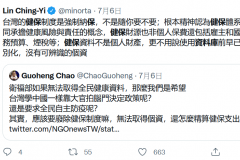

然而當立法院還在進行修法討論時,朱敬一院士卻在專欄文章表示,尊重醫學倫理最後防線的退出權,恐怕會傷害精準醫療。朱院士認為,只有特定敏感疾病才有隱私問題,感冒發燒沒有太大隱私疑慮,認為或許可將退出權限制到只有特定疾病。

朱院士對於隱私權最大的誤解,在於將隱私權狹隘地視為「保守秘密」,而忽略在電子化浪潮下乃至數位時代,隱私權的意義早已進展為「個人有權控制自身的資料在何種情境受到何種利用」,至少台灣在釋憲603號解釋已採取此觀點。

專欄也混淆了「病人可以自主控制其資料的權利」與「資料安全措施」兩件事。朱院士表示,將資料處理至無從識別,是否可以提供比退出權更溫和的隱私手段?然而這樣的說法是對醫療研究現實與個資法操作缺乏理解。首先,醫學研究講求精確,需要可串聯的資料,完全無從識別的資料反而不利於研究發展;再者,去識別技術是保障資料主體的措施,並不能取代個人權利的蒐用事由,更何況處理資料的過程也需要合法蒐用事由。最後,台灣目前的個資法遠遠落後國際,所謂的「無從識別」僅只是歐盟定義下的「假名化」罷了,所有資料仍具有串聯可能。

「我是為你好」將同意權、退出權一同蠶食鯨吞

朱院士的文章最後大轉彎,提出有錢人退出所得資料的問題,意圖以階級對立綁架退出權的討論。咦?這串討論不是在討論敏感的就醫與社福資料嗎?先不論究竟所得資料是否為敏感資料,甚至所得分配統計可能也未必是健保資料庫案討論的「分享資料給第三方機構從事目的外利用」的問題,如果就醫資料、社福資料可以不經當事人同意,也不讓知情的當事人事後退出,最有可能受到傷害的,就是本來在資料利用政策討論中,缺乏有利遊說槓桿的脆弱群體啊!

更進一步來說,退出權對於部份案例相當稀少、難以單靠技術保護的群體,以及具高度敏感資料類別的族群,是否應該回歸醫學倫理最基本的「尊重當事人的同意權」?我認為這是從事醫療與社福相關研究的機構不可迴避的問題。

我認同醫學研究需要更多資料,以促進更好的照護發展與治療突破。為了能得到品質更好的資料,社會需要的是更加良好的信賴關係。「我是為你好!你不要問這麼多」的取得資料模式,要病人無條件相信研究必定具有公共利益,是一廂情願的信仰,不是可被驗證、驅動進步發展的科學方法。