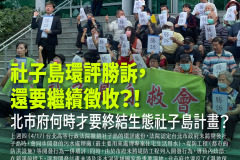

三月上旬,台北市政府召開「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」。社子島自救會帶領居民抗議北市違法,要求停開公聽會,撤銷生態社子島計畫。

面對現場的抗議行動,地政局表示公聽會僅為蒐集民意。會議簡報則揭露,市府預計今年內啟動區段徵收公聽會及協議價購等程序。

全區區段徵收,剷平既有紋理

然而,台北市政府所謂「生態社子島」的美好願景,實際上是全區區段徵收,要拆除社子島現有的聚落、自然環境與生態體系。倘若徵收計畫付諸實行,將迫使超過5千戶、逾1萬名居民,搬遷至僅有13公頃的狹小專案住宅區。市府至今未提出細部的資訊,卻已推估該專案住宅將創造高達1138億元的「收入」。換算下來,居民可能須以每戶超過2500萬元的代價,遷入密度高達每公頃1200人的鳥籠社區。不少弱勢的居民恐怕負擔不起如此高價的「安置住宅」,而流離失所。

滅村式開發違反人權

這樣的全區徵收,將使社子島居民面臨近乎「滅村」的對待,違反國際人權公約所保障的最低人權底線。與此同時,台北市民也要承擔高達千億的財政風險,換來的卻是一個規模龐大,卻已可見將有不可逆錯誤的計劃案。舉例來說,內政部核定的區段徵收面積一半以上,是要開發一座超過三個大安森林公園規模的公園。如此的規劃邏輯,是無視在地人文地景、居民生活與社群網絡的粗暴破壞,侵害居民的土地權利,更與當代城市治理應追求的生態永續與社會公平背道而馳。這樣的都市計畫,既不生態,也不人權,更不是一個民主社會所應容許的政策選項。

反對「生態社子島」,重新檢討都市計畫

反對生態社子島的聲浪,不僅止於在地居民。事實上,來自規劃設計、地政、環境、文化等專業領域的35個團體、105位學者專家與300餘名相關工作者共同發起連署,總計已有超過400位學者專家具名反對「生態社子島」區段徵收。他們共同呼籲台北市政府應懸崖勒馬,立即停止推動該計畫,並應根據「落實民主精神」、「尊重多元價值」、「回應真實社會趨勢」、「提出區域性交通綠色轉型策略」、「回應氣候變遷挑戰」等五項原則,全面檢討並重新修正社子島的都市計畫,研擬一套真正符合生態理念與公平正義的未來藍圖。

土地徵收並非調整人民居住環境唯一、必要且適當的方法

內政部都委會在2018年審議社子島主要計畫案時,即要求台北市政府依「都市計畫整體開發地區處理方案」考量剔除建物密集區,避免一律區段徵收。該方案提供多種替代方式,如都市更新、開發或使用許可、降低容積率後解除整體開發限制等,其他地區如板橋浮洲、桃園航空城、竹縣台知園區亦有採用。然而多年來,北市府未主動剔除建物密集聚落,反而訂定對居民不友善的「剔除區段徵收申請作業計畫」,要求民眾自行申請,且通過率極低,違背都委會當初要求剔除建物密集地區的原意。北市府不應執迷於全面徵收,忽視早已存在的機制與建議,應重新檢視社子島開發的方式、檢討都市計畫。