來到這裡的第一週,我從居住權的議題影片開始學習,那週剛好遇到社子島的記者會和瑠公圳晚會,讓我有種眼界被打開的感覺。我過去並不知道居住權是一個在人權公約裡面受到保障的權利,不知道房子被拆的時候除了「我不想被拆」之外,我可以用什麼樣的正當理由,要求政府不要拆我的房子。或許從那時候開始的每個議題都不斷地提醒我,「人權」是我就算只有一個人也應該受到保障的權利——不該因為只有我這一戶房子不願意被強迫徵收,我的居住權就可以隨意被侵踏;不該因為我沒辦法找到超過30個人組成社團,我的結社自由就該受到限制;也不該因為我的資料拿去做某種利用可以造成社會更大的福祉,我的隱私權就不用受到重視。

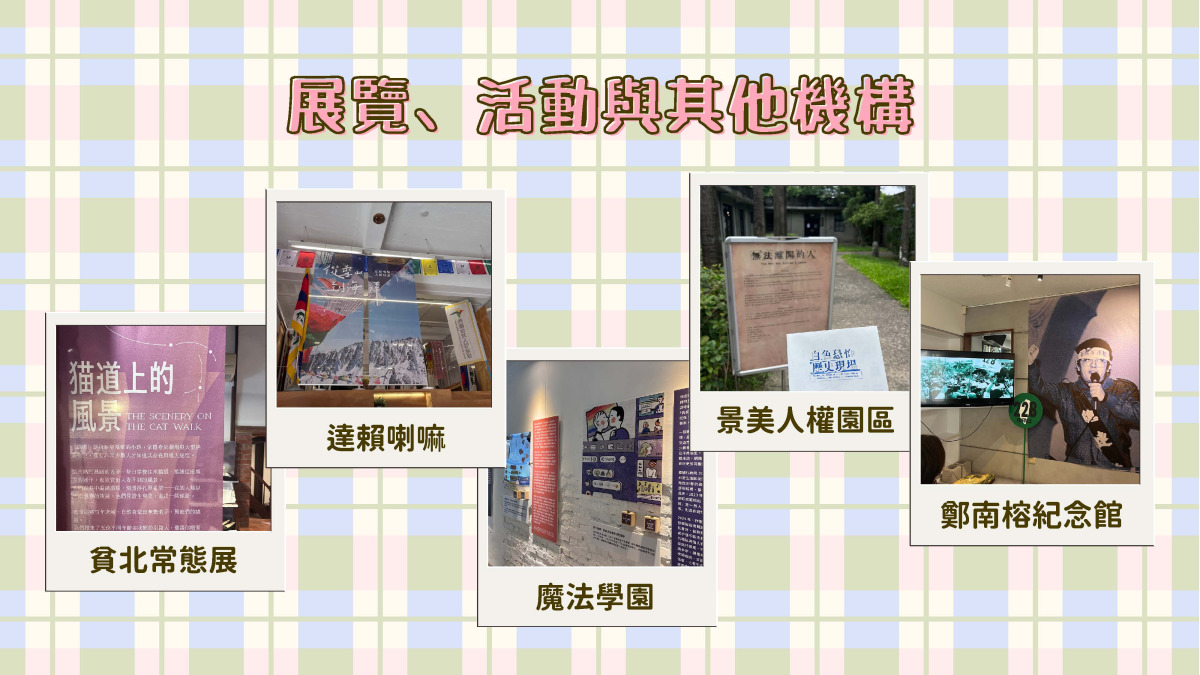

這段時間裡,我參訪了許多NGO和其他機構、看了不同議題的展覽,以及參與了各種活動。比起在網路上認識這些組織,能夠真正進到他們的工作空間、跟在那裡工作的人談話,對我來講是一件很難得也很感恩的事。參觀各個展覽讓我覺得最有意義的,是以更微觀的角度去看歷史中、社會上的不同人經歷了什麼事、過著什麼樣的生活。例如貧北常設展中,讓我體會到街友如何看待其他人、抱著什麼樣的心情在過日子;「阿嬤家」這個展覽則讓我感受到「慰安婦」不只是歷史上一個悲慘的政策,而是真的有人因為這個政策受到迫害,他們在後續又經歷了什麼傷害。

我的工作內容中,跟著台權會參與了一些活動、記者會和法庭觀察,讓我實際了解一個倡議型組織是如何把議題推廣給大眾、如何和政府對話、如何讓一個個案子在實際上能有所改善,試著讓社會出現一些改變。另外一個我常常做的工作是寫摘要,我算是蠻喜歡這個工作,因為可以要求自己認真讀完不同的文章、真正了解內容,相當於多了一次學習議題的機會。

七週的實習期間,我認識了社會的更多面向。以前我不知道台灣也要面對難民的問題、不知道集遊法到現在還是不夠完善、也不知道遠洋漁工正在受到迫害......來到這邊學得越多,越讓我發現台灣社會比我想像中存在更多問題等著被解決,只是我平常沒有關注到。認知到這些事,我的心裡並不會比較好過,但好像讓我變得更貼近現實一點,以後在看待新出現的議題時,有辦法多想一下我應該怎麼回應、應該站在什麼立場去看待每件事。

我一直記得在瑠公圳的晚會上陳思豪牧師說的話,也認為這或許是社會能夠相互合作的一個解方:我們的抗爭的方式、說服人的手段應該要溫柔而強大,強大是一個前提,我們一定要先有力量,才能用溫柔的方式說服他人。我對於「如何讓自己有足夠強大的力量」的理解,一方面是必須讀夠多的書,多參考國際的例子,才能知道有哪些工具可以用,例如把人權公約內國法化,就是一個很讓我佩服的作法,讓之後倡議很多議題時變得更有正當性;另一方面則是要做夠多的調查,對社會有更高程度、更細緻的理解,才有可能用感性去打動人。例如在居住權的問題上需要足夠瞭解居民的訴求、讓社會上其他人感受到,這裡是真切的有人生活的地方、不只是在他們眼中破破舊舊的一棟房子。讓大眾能夠有所同理,才會想要進一步理解我們的倡議。

我的實習到這裡結束了,真的很感謝台權會的大家這段時間對我的照顧,常常在我遇到什麼問題時,都願意很有耐心地坐下來跟我聊一聊,也很感謝這段時間裡遇到的所有人事物,為我的暑假增添了更多意義。